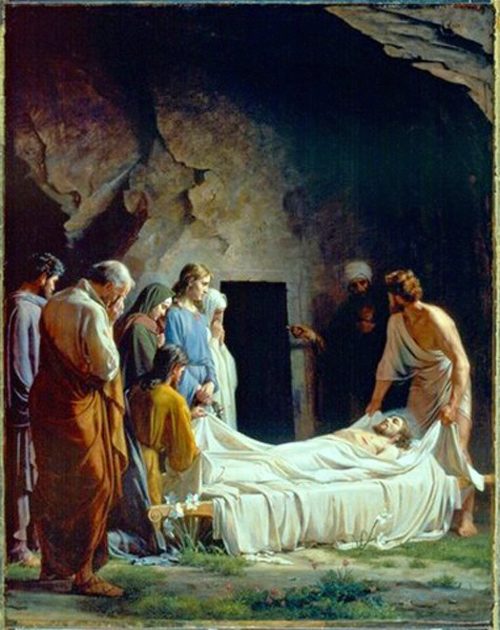

Estando Cristo morto e sepultado, cabe indagar qual é ou deveria ser o comportamento dos discípulos. Porque não parece que lhes restassem muitas opções além da tristeza e da prostração que presumivelmente se abateram sobre eles. Não foi justamente o Salvador quem disse: “sem Mim, nada podeis fazer” (Jo XV, 5)? Ele é a Videira e nós não somos senão os ramos; se a videira está morta, poder-se-ia acaso esperar que os ramos estivessem vicejantes?

O Sábado Santo radicaliza aquela passagem do Eclesiastes segundo a qual para tudo há um tempo debaixo dos céus (cf. Ecl 3, 1-8). É-nos por vezes muito difícil imaginar que possa haver um «tempo para calar» (v. 7b) em meio à sempre premente necessidade de anunciar “oportuna e inoportunamente” (cf. IITm 4, 2) o Evangelho da Salvação. Ora, como podemos ficar calados se o Templo Santo de Deus encontra-se tomado por vendilhões? Como ficar calados se as ovelhas, dispersas, vagam a esmo, sujeitas às feras selvagens, à chuva e ao frio, aos espinhos e às ribanceiras? Como ficar calados se o povo de Deus definha e falece, sedento da Sã Doutrina da Salvação? Como ficar calados sem que as próprias pedras, para nossa vergonha, ponham-se a clamar em nosso lugar?

Mas, no entanto, há tempus tacendi, e quem no-lo diz é o próprio Deus através das Escrituras Sagradas, tanto por palavras quanto por exemplos. Por palavras, na já referida passagem do Eclesiastes, onde a sentença se profere insofismável: de fato, há “tempo para calar, e tempo para falar” (Ecl 3, 7). Mas Deus o atesta também através de exemplos, o mais eloquente dos quais nós podemos encontrar no dia de hoje, no Sábado Santo, no grande Silêncio que caiu sobre a terra enquanto Nosso Senhor jazia no sepulcro.

O Verbo de Deus jaz silente no túmulo. E, considerando os acontecimentos dramáticos que vivenciámos nos últimos dias, isso parece um verdadeiro anti-clímax. Em menos de vinte e quatro horas, entre a noite da Quinta-Feira Santa e a tarde da Sexta-Feira da Paixão, assistimos à sucessão vertiginosa de acontecimentos intensos: a Ceia, a agonia no Horto das Oliveiras, a traição de Judas, a prisão, os sucessivos julgamentos — em casa de Anás e de Caifás, perante Pilatos, perante Herodes –, a flagelação, a coroação de espinhos, o caminho do Calvário, a Crucificação, a morte, a sepultura. Todas essas coisas se sucederam umas às outras tão depressa que mal tivemos tempo de respirar; e agora já faz uma noite inteira e um dia inteiro que nada acontece, e este silêncio contrasta pesadamente com a loquacidade dos dois primeiros dias do Tríduo Santo.

E o mais perturbador é isto: as coisas aparentemente nunca estiveram tão fora de controle quanto depois da Morte do Salvador. O Messias foi crucificado, o grupo que Ele passara os últimos três anos formando se encontra agora desacreditado, disperso e perdido, e todas as promessas com as quais Ele conquistou os corações dos Seus discípulos afiguram-se, agora, incumpridas e incumpríveis. Se formos olhar pelo aspecto teológico a coisa é ainda mais desoladora, porque com o Deicídio parece que o Pecado Original encontra a sua última e definitiva realização: os pecadores que um dia foram expulsos por Deus do Paraíso agora reafirmam e aprofundam a ruptura primeva expulsando a Ele do mundo dos vivos.

E, no entanto, para nossa perplexidade, é justamente nesta hora dramática, neste momento decisivo, que o Altíssimo decide não fazer nada: Deus permanece morto no Túmulo enquanto o mundo desmorona, Cristo simplesmente Se retira da terra justamente no momento em que d’Ele mais precisamos.

E não se diga que o Salvador estava ocupado obrando milagres no mundo dos mortos. Sim, é fato que Nosso Senhor morto desceu aos infernos para resgatar os justos do Antigo Testamento aos quais o Pecado Original até ontem fechava as portas do Paraíso; para tal, no entanto, não haveria necessidade dos três dias que separam a Cruz da Ressurreição. Na verdade, ao descer aos infernos Cristo quebrou-lhes imediatamente as trancas, como ensina o Aquinate (Summa, IIIa, q. 52, a. 2. ad. 2); se se demorou por lá foi por conveniência e vontade livre, não por necessidade. E se houve um dia em que aprouve a Deus quedar-se silente enquanto as ovelhas se dispersavam, talvez devêssemos levar isso em consideração nos nossos apostolados e na nossa vida particular.

Porque sem Deus não há nada que possamos fazer; e se Ele se cala, talvez não seja a nós que compita gritar. Ora, Cristo é Senhor da História e é Cabeça da Igreja; e, portanto, o que o Corpo Místico de Cristo obra na História não escapa aos misteriosos desígnios da Providência que rege o mundo.

Se a Igreja permanece em silêncio, se Ela parece dormir, talvez não seja a nossa vocação substituir-nos à Hierarquia Sagrada — ou pelo menos não na condenação in concreto dos erros que grassam no mundo. Ainda que as ovelhas saiam em debandada, ainda que a obra do Divino Redentor pareça fracassar — não pareceu assim no Sábado Santo? –, ainda que o mundo pareça ruir: há momentos em que Deus silencia e, por absurdo que nos pareça, por difícil que nos seja, pede-nos o silêncio também.

Mas não qualquer silêncio: o «tempo de calar» não se confunde com a acomodação nem com a covardia. O silêncio que devemos a Deus é um silêncio obsequioso e confiante, um silêncio que guarde a palavra de Deus e anime a Fé dos que estiverem conosco: um silêncio como o dos Apóstolos reunidos em torno da Santíssima Virgem durante o tempo em que Jesus permaneceu no Sepulcro.

Talvez a Igreja esteja vivendo um grande Sábado Santo, e talvez devamos olhar com mais cuidado para este último dia do Tríduo a fim de discernir aquilo que Deus espera de nós nos dias de hoje. Porque, enquanto o Senhor jazia nas profundezas da terra, não parece que o debate público com os fariseus fosse aquilo que os discípulos de Cristo devessem fazer. O apologeta é uma vocação necessária na Igreja, sem a menor sombra de dúvidas, mas o apologeta que não suporta o sofrimento, a dor, a humilhação, o silêncio, não é um apologeta e sim um polemista. Há momentos em que um silêncio esperançoso é mais útil e edificante do que um falatório desesperado.

O Senhor jaz no Túmulo, mas não nos deixará para sempre. É noite na Igreja, mas a Aurora do Domingo já vem. Que a Virgem do Silêncio, Nossa Senhora da Soledade, sustente-nos nestes dias difíceis — como sustentou a Igreja nascente durante o tempo em que o Seu Filho esteve morto. Os assaltos do Inferno não prevaleceram naquele tempo; também hoje não haverão de prevalecer. A Vigília Pascal já começa. Um dia haveremos de chamar gloriosa a esta noite.