A respeito da recente alteração do parágrafo 2267 do Catecismo da Igreja Católica sobre a pena de morte, sem a menor pretensão de esgotar o assunto, diga-se apenas, preliminarmente, quanto segue:

- Um catecismo é um resumo da Fé Católica; é um texto, por excelência, pedagógico, que se propõe a apresentar de maneira orgânica a Doutrina da Igreja, conforme interpretada pelo Seu Magistério. Rigorosamente falando, um catecismo não é fonte magisterial, mas instrumento de exposição doutrinária.

- Assim, o Catecismo não é nem “falível” e nem “infalível”: simplesmente essas categorias não se aplicam a ele. A infalibilidade é uma nota do Magistério da Igreja, que tem os seus meios próprios de manifestação. Assim, por exemplo, o Magistério Pontifício pode se manifestar através de uma Carta Encíclica (veículo de exercício do magistério papal por excelência): um catecismo pode (e deve) apresentar de maneira orgânica e acessível o conteúdo das encíclicas papais, mas o que é “Magistério”, a rigor, são as encíclicas e não o catecismo. Catecismos e suas formulações são contingentes, ao passo que a Doutrina é imutável.

- Ou seja, um catecismo não possui autoridade por si só. A Doutrina Católica apresentada por um catecismo, qualquer que seja ele, somente é infalível na medida em que o Magistério que lhe subjaz é, ele próprio, infalível. A rigor, o Catecismo não obriga à Fé: o que obriga são os documentos magisteriais que embasam o Catecismo.

- Mudanças na formulação de algum ponto de um catecismo, assim, não têm característica de aprofundamento doutrinário. Simplesmente não podem ter, porque a doutrina se aprofunda pelo labor orgânico do Magistério, e jamais pela forma eventualmente escolhida para a sua exposição pedagógica. A mudança na redação de algum ponto do Catecismo deve, necessariamente, encontrar o seu fundamento no exercício do Magistério que precede a modificação do texto, não podendo a simples reescrita de um parágrafo funcionar como sucedâneo de um ato magisterial.

- Isso significa que eventuais dificuldades suscitadas pela formulação de algum parágrafo do Catecismo devem ser resolvidas nas referências magisteriais que digam respeito ao ponto controverso. O Catecismo não esgota a Doutrina nem a substitui.

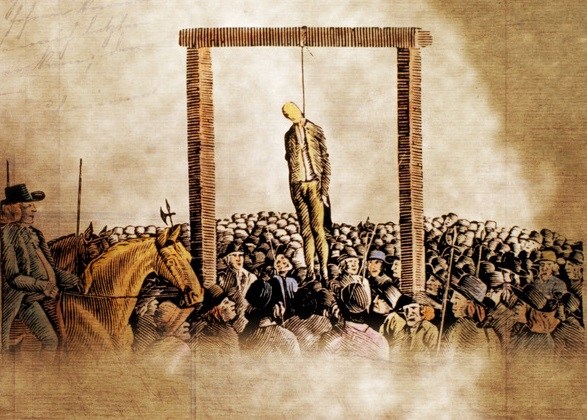

- A nova redação do parágrafo 2267 provocou uma enorme e desnecessária confusão sobre a pena de morte; isso porque o texto mistura aspectos principiológicos com questões contingentes, substituindo a redação anterior, que era boa e clara, por uma bastante inferior e confusa.

- Diga-se, antes do mais, que a Doutrina da Igreja a respeito da pena de morte não mudou. Não mudou, primeiro porque Doutrina não muda e, segundo, porque redação de parágrafo de catecismo não é veículo idôneo para desenvolvimento doutrinário. Assim, a posição da Igreja a respeito do assunto há forçosamente de ser, hoje, após a nova redação do parágrafo 2267, rigorosamente a mesma da semana passada, quando ainda vigente a redação antiga. Não entender isso é desconhecer os rudimentos da Doutrina Católica.

- A nova redação, injustificadissimamente, substituiu a referência à Evangelium Vitae, Encíclica que fala especificamente sobre a inviolabilidade da vida humana, por um discurso do Papa Francisco onde o tema da pena de morte é mencionado en passant. Ora, à toda evidência, remover a referência à Evangelium Vitae não tem o condão de revogar a Carta Encíclica, de modo que ela permanece sendo o referencial doutrinário válido, vigente e autorizado sobre o assunto.

- A referida Carta Encíclica dizia (n. 56) que a pena de morte não devia ser aplicada «senão em casos de absoluta necessidade», os quais, «graças à organização cada vez mais adequada da instituição penal, (…) são já muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes». Em outras palavras, o fundamento da não-aplicação da pena capital hoje é a «organização cada vez mais adequada da instituição penal», e não uma suposta “inadmissibilidade intrínseca” da pena de morte.

- Ou seja, ao contrário do que dá a entender a novel formulação do parágrafo 2267, in finis, do Catecismo da Igreja Católica, a pena de morte é inadmissível não simpliciter, mas apenas secundum quid: na medida em que existem «sistemas de detenção mais eficazes» e em que se disseminou «uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado», então a pena de morte é inadmissível. Fora dessas condições, não.

- Esses fundamentos, como salta aos olhos, são intrinsecamente contingentes: podem existir hoje e, amanhã, não mais se verificarem, como também podem não ser rigorosamente os mesmos nos diversos países do globo. Ademais, um Catecismo versa precipuamente sobre doutrinas e não sobre situações de fato, estas as quais são, por sua própria natureza e ao contrário daquelas, extremamente mutáveis.

- Que a carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o tema não discorra sobre estes assuntos tem pouca importância: principalmente no âmbito do Catolicismo, as coisas não deixam de existir se as pessoas silenciam sobre elas. E, principalmente!, apesar de o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé falar várias vezes em «desenvolvimento da doutrina», na verdade não existe aqui desenvolvimento algum. O juízo prático sobre a aplicação de tal ou qual pena em determinadas situações concretas é, em essência, um juízo prudencial e não doutrinário. Além do mais, a doutrina, se se desenvolve, só o faz de maneira orgânica e harmônica, e não negando hoje o que até ontem afirmava.

- Se o objetivo das autoridades eclesiásticas é, hoje, «empenha[r]-se com determinação a favor da sua [da pena de morte] abolição em todo o mundo» (CCE, 2267), elas têm todo o direito de fazê-lo — e, aliás, já o vinham fazendo há muitos anos mesmo com a antiga redação do Catecismo, como a carta de D. Ladaria exemplifica fartamente. Não era absolutamente necessário proceder a esta modificação confusa em um texto de referência catequética para se colocar contra a pena de morte no Ocidente do século XXI.

- Sobre o tema, por fim, reitero tanto quanto escrevi aqui ainda em 2014, em particular o seguinte: «é legítimo, em abstrato, ao poder temporal punir os criminosos inclusive com a morte; (…) [e] é perfeitamente possível que, nos Estados modernamente constituídos e com a sensibilidade contemporânea, não haja espaço para a aplicação daquela pena máxima».

Sobre o assunto, veja-se, também, entre outros, este texto sobre o ensino tradicional da Igreja acerca do assunto; este outro texto, pequeno, mas relevante, sobre a distinção entre a dignidade da natureza humana e a dignidade moral do homem; e estas considerações do Joathas sobre a nova redação do Catecismo acerca da pena de morte.